Oleh Triyono Lukmantoro

Wilayah pantai utara Jawa tergenang banjir. Berbagai jenis truk besar yang mengangkut barang-barang terjebak di sana. Kemacetan panjang kian sulit dihindarkan.

Itulah gambaran kecil bagaimana pengelolaan ruang telah mengalami kegagalan. Ironinya, ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur ruang itu lalu dicarikan dasar pembenar, yakni curah hujan tinggi. Alam dan segenap fenomena dijadikan kambing hitam. Menempatkan alam sebagai pihak yang pantas disalahkan sedang menjadi modus yang dianggap paling meyakinkan.

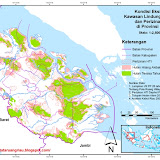

Namun, haruskah kita tercengang dan meluapkan kegeraman dengan semua kenyataan itu? Tidak! Seluruh kekacauan itu dapat ditelusuri dasar persoalannya, yakni bagaimana negara memperlakukan ruang kedaulatannya. Dalam kaitan ini, ruang tidak sekadar dapat dipahami sebagai tatanan geografis. Ruang adalah refleksi tatanan politis. Penataan ruang menunjukkan ambisi kekuasaan politik. Jejak atau bukti pengendalian ruang yang diterapkan suatu rezim politik dapat dilihat pada kehadiran ibu kota negara. Jika dalam domain itu terjadi kesemrawutan, dapat dipastikan karakter politik yang sedang dimainkan dipenuhi semangat kekacauan. Sebaliknya, jika sebuah ibu kota negara tertib, watak politik yang dijalankan bersumber dari semangat keberadaban.

Jadi, kota—terlebih ibu kota—merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana negara memberi perhatian pada persoalan ruang. Kota merupakan cermin watak politik negara. Menjadi benar pernyataan yang dikemukakan Michel Foucault (dalam Power, 2000: 351) saat menegaskan, kota-kota, dengan berbagai masalah yang dimunculkan dan bentuk-bentuk tertentu yang diambilnya, menunjukkan model rasionalitas pengelolaan yang diterapkan suatu jenis kekuasaan tertentu terhadap seluruh teritori sebab model suatu kota menjadi matriks regulasi yang diaplikasi untuk semua wilayah negara.

Menggelar malapetaka

Bagaimana dengan Jakarta sebagai ibu kota negara? Anarki! Bukan berarti kekuasaan telah absen dalam kehidupan masyarakat. Jakarta yang anarki adalah manifestasi kebebalan pejabat publik yang dengan sengaja mematikan politik ruang. Gejala di Jakarta dapat ditemukan di wilayah mana pun di negara kita. Banjir yang lama menggenangi lokasi-lokasi strategis tidak segera diantisipasi secara cermat.

Wilayah pantai utara Jawa tergenang banjir. Berbagai jenis truk besar yang mengangkut barang-barang terjebak di sana. Kemacetan panjang kian sulit dihindarkan.

Itulah gambaran kecil bagaimana pengelolaan ruang telah mengalami kegagalan. Ironinya, ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur ruang itu lalu dicarikan dasar pembenar, yakni curah hujan tinggi. Alam dan segenap fenomena dijadikan kambing hitam. Menempatkan alam sebagai pihak yang pantas disalahkan sedang menjadi modus yang dianggap paling meyakinkan.

Namun, haruskah kita tercengang dan meluapkan kegeraman dengan semua kenyataan itu? Tidak! Seluruh kekacauan itu dapat ditelusuri dasar persoalannya, yakni bagaimana negara memperlakukan ruang kedaulatannya. Dalam kaitan ini, ruang tidak sekadar dapat dipahami sebagai tatanan geografis. Ruang adalah refleksi tatanan politis. Penataan ruang menunjukkan ambisi kekuasaan politik. Jejak atau bukti pengendalian ruang yang diterapkan suatu rezim politik dapat dilihat pada kehadiran ibu kota negara. Jika dalam domain itu terjadi kesemrawutan, dapat dipastikan karakter politik yang sedang dimainkan dipenuhi semangat kekacauan. Sebaliknya, jika sebuah ibu kota negara tertib, watak politik yang dijalankan bersumber dari semangat keberadaban.

Jadi, kota—terlebih ibu kota—merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana negara memberi perhatian pada persoalan ruang. Kota merupakan cermin watak politik negara. Menjadi benar pernyataan yang dikemukakan Michel Foucault (dalam Power, 2000: 351) saat menegaskan, kota-kota, dengan berbagai masalah yang dimunculkan dan bentuk-bentuk tertentu yang diambilnya, menunjukkan model rasionalitas pengelolaan yang diterapkan suatu jenis kekuasaan tertentu terhadap seluruh teritori sebab model suatu kota menjadi matriks regulasi yang diaplikasi untuk semua wilayah negara.

Menggelar malapetaka

Bagaimana dengan Jakarta sebagai ibu kota negara? Anarki! Bukan berarti kekuasaan telah absen dalam kehidupan masyarakat. Jakarta yang anarki adalah manifestasi kebebalan pejabat publik yang dengan sengaja mematikan politik ruang. Gejala di Jakarta dapat ditemukan di wilayah mana pun di negara kita. Banjir yang lama menggenangi lokasi-lokasi strategis tidak segera diantisipasi secara cermat.

Selain itu, banjir menyebabkan jalanan rusak atau berlubang-lubang. Di Jakarta, misalnya, dalam seminggu (14-21 Februari 2008) terjadi 33 kecelakaan yang melibatkan 21 kendaraan. Jadi, rata-rata tiap hari terjadi kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan dan membuat lima orang terluka (Kompas, 22/2/2008). Dalam kecelakaan itu juga terdapat korban jiwa.

Kecelakaan tiada henti mengintai, korban berjatuhan, dan nyawa melayang, membuktikan menggejalanya kematian politik ruang. Ruang tidak lagi memberi kenyamanan, tetapi sebagai wilayah yang menggelar malapetaka.

Dalam berbagai peristiwa serba tragis itu dapat diketahui bagaimana pola-pola perpolitikan dipraktikkan sebab apa yang dinamakan sebagai politik ruang tidak lain adalah bagaimana teritori-teritori diberi pemaknaan. Ruang-ruang—terlebih yang ada di ibu kota negara—dibentuk oleh praktik kebudayaan. Lalu, ruang-ruang itu secara kontinu diolah kembali oleh tindakan dan kebiasaan warganya.

Namun, pihak yang memiliki kekuatan paling determinan dalam menentukan ruang-ruang untuk dibentuk dan diarahkan kepada orientasi tertentu adalah kalangan pejabat negara. Ruang-ruang administratif, misalnya, dikemas oleh kekuasaan negara secara birokratis-hierarkis. Negara berupaya menjalankan pendisiplinan terhadap warga mengikuti garis komando yang pasti. Dari situ lahir ruang-ruang birokrasi yang memiliki sifat berjenjang, seperti kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan kembali memuncak secara terpusat pada negara.

Selain ruang administratif, dalam negara juga ada ruang yang digunakan sebagai arena transaksi untuk menjalankan aktivitas menjual dan membeli. Di situlah dikenal adanya ruang yang disebut sebagai pasar. Bagian lain yang tidak terpisahkan dari kedua jenis ruang itu adalah yang disebut ruang publik. Dalam arena atau ruang ini, masyarakat diandaikan memiliki independensi untuk mengemukakan segala sikap kritisnya. Hal ini amat dimungkinkan karena ruang publik menjadikan warga mampu terbebas dari rengkuhan represi-administratif yang dioperasikan negara maupun dorongan libidinal-konsumtif yang disemburkan kekuatan pasar.

Kehadiran identitas

Belum cukup dengan berbagai pembagian ruang semacam itu, negara menciptakan ruang peradaban yang menandai kehadiran identitas wilayah kota-desa. Negara, yang bekerja sama dan disokong penuh kekuatan pasar, menjadikan kota sebagai pusat yang serba absolut untuk menjalankan praktik-praktik birokrasi maupun aksi-aksi transaksi. Desa, pada akhirnya, diposisikan sebagai entitas derivatif yang harus serba dimarginalisasikan. Jika kota menjadi kualifikasi ruang peradaban, tepatlah penegasan Lewis Mumford (sebagaimana dikutip Ira Katznelson, Marxism and the City, 1992: 3) saat menyatakan, kota adalah "produk bumi", "produk waktu", "sebuah fakta alam, sebagaimana halnya goa atau gundukan semut", "sebuah karya seni yang sadar", dan ekspresi dari "kebutuhan-kebutuhan manusia".

Belum cukup dengan berbagai pembagian ruang semacam itu, negara menciptakan ruang peradaban yang menandai kehadiran identitas wilayah kota-desa. Negara, yang bekerja sama dan disokong penuh kekuatan pasar, menjadikan kota sebagai pusat yang serba absolut untuk menjalankan praktik-praktik birokrasi maupun aksi-aksi transaksi. Desa, pada akhirnya, diposisikan sebagai entitas derivatif yang harus serba dimarginalisasikan. Jika kota menjadi kualifikasi ruang peradaban, tepatlah penegasan Lewis Mumford (sebagaimana dikutip Ira Katznelson, Marxism and the City, 1992: 3) saat menyatakan, kota adalah "produk bumi", "produk waktu", "sebuah fakta alam, sebagaimana halnya goa atau gundukan semut", "sebuah karya seni yang sadar", dan ekspresi dari "kebutuhan-kebutuhan manusia".

Dapat dikemukakan, kota menjadi situs manifestasi politik ruang yang dipraktikkan negara. Apa yang dapat ditatap dari politik ruang itu? Kalangan pejabat negara berpreferensi untuk menciptakan aneka kesenangan. Kenyataan itu dapat disimak dari menjamurnya mal, hotel, perumahan mewah, dan lokasi hiburan. Kota bukan lagi menjadi wilayah untuk memenuhi kebutuhan manusia, melainkan hanya sebagai mesin untuk melampiaskan hasrat.

Atau, meminjam konsep pemikiran Foucault (dalam Of Other Spaces, 1967), negara lebih berambisi untuk mendirikan utopia, tempat yang tidak ada dalam kenyataan, ruang-ruang fantasi. Negara sengaja tidak memerhatikan pentingnya kehadiran heterotopia, ruang nyata yang dapat digunakan sebagai cermin dalam realitas sosial, seperti rumah sakit untuk mengingatkan betapa penting makna kesehatan, rumah sakit jiwa untuk menegaskan betapa berartinya kewarasan, penjara untuk menyampaikan makna hakiki kebebasan, atau pemakaman untuk memberi perenungan bagaimana kehidupan sedemikian berharga.

Akhirnya, negara terperosok utopia yang diobsesikan sendiri. Contoh nyata adalah jalan tol yang dimimpikan kian mempercepat mobilitas justru tenggelam dalam amukan banjir. Ruas-ruas jalan raya yang dikehendaki untuk menyajikan kelancaran berlalu lintas justru mengakibatkan orang tewas. Pasar-pasar digusur dengan dalih mendirikan ruang hijau untuk bisa bernapas. Itulah fenomena kematian politik ruang yang mengakibatkan masyarakat kian terbenam dalam derita.

Triyono Lukmantoro Pengajar Sosiologi Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Semarang

![[RTRWN-RTRWP2.gif]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzEFMFuOJ_xJoD3ieu8HYIEbJimSmlE-FqqHOVwNTY0-7GLxggKrPTpdrhbFm83K0qN1isQZ6zTUnafCJWWV5KaF3Z6jW2sKG8WikZuNCxdPCZcwATwRcEgUfQDnnWkfnM2HYyfFmE6Gk/s1600/RTRWN-RTRWP2.gif)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar